【秋の乾燥が口臭に影響?】

こんにちは。

秋は気温が下がり、湿度も低下する季節です。

この時期になると、多くの人が肌の乾燥や静電気の発生を感じるようになりますが、実は口腔内も乾燥の影響を受けやすい環境にあります。

口腔内の乾燥は、口臭の発生や悪化に直接的な影響を与えることが知られており、秋の季節特有の問題として注目されています。

◻︎秋の気候編変化と口腔環境

秋は夏から冬への移行期として、気候が大きく変化する季節です。

気温の低下に伴い、大気中の水分量が減少し、相対湿度が低下します。

日本の秋は、一般的に湿度が50%を下回ることが多く、場合によっては40%以下になることもあります。

この湿度の低下は、人体の様々な部位に影響を与えますが、口腔内への影響は特に深刻です。

口腔内は常に唾液によって潤いが保たれていますが、外気の乾燥により口腔内の水分が失われやすくなります。

特に、口呼吸をする人や、長時間話をする職業の人では、この影響がより顕著に現れます。

また、秋は暖房器具の使用が始まる時期でもあり、室内の乾燥がさらに口腔内の乾燥を促進します。

エアコンやヒーターの使用により、室内の湿度は30%以下まで低下することがあります。

このような環境では、口腔内のす分蒸発が促進され、唾液の分泌量が相対的に不足し、口腔内の乾燥状態が持続します。

この状況は、口臭の発生にとって非常に好ましくない環境を作り出します。

◻︎唾液の役割と口臭との関係

唾液は口腔内の健康維持において極めて重要な役割を果たしています。

成人の唾液分泌量は1日あたり1〜1,5リットルとされており、この唾液が虚空内の様々な機能を支えています。

唾液の主要な機能には、口腔内の清掃作用、抗菌作用、pH調節作用、そして消化酵素の分泌があります。

口臭の発生メカニズムを理解するために、まず唾液の清掃作用について唾液は口腔内の食べかすや細菌を洗い流す役割を果たしており、これにより口腔内の清楚さが保たれています。

また、唾液に含まれる抗菌物質は、口腔内の細菌の増殖を抑制し、口臭の原因となる細菌の活動を制限します。

さらに、唾液のpH調節作用も重要です。

口腔内のpHは通常7,0前後の中世に保たれていますが、食事や細菌の活動により酸性に傾くことがあります。

唾液の暖衝作用により、このpHバランスが調節され、口腔内環境の安定が保たれています。

しかし、秋の乾燥により唾液の分泌量が減少すると、これらの機能が低下し、口腔内に細菌が繁殖しやすい環境が作られます。

特に、嫌気性細菌と呼ばれる硫化水素やメチルメルカブタンなどの揮発性硫黄化合物が口臭の主要な原因となります。

◻︎秋に多い口臭の特徴

秋の乾燥による口臭には、いくつかの特徴的な傾向があります。

まず、朝起きた時の口臭が特に強くなることがが挙げられます。

これは、睡眠中に唾液分泌が減少することに加えて、乾燥した環境により口腔内のす分がされに失われることが原因です。

また、日中でも口の中がネバネバする感触が増加し、口臭が持続しやすくなります。

通常であれば、会話や食事により唾液分泌が促進されて口臭が軽減されますが、乾燥した環境では唾液の分泌促進効果が限定的になります。

さらに、秋は食生活の変化も口臭に影響を与えます。

秋の味覚である柿や栗、さつまいもなどは糖分を多く含んでおり、これらの糖分は口腔内細菌の栄養源となります。

乾燥により唾液の洗浄作用が低下している状態では、これらの糖分が口腔内に残留しやすく、細菌の繁殖と口臭の発生を促進します。

転載禁止

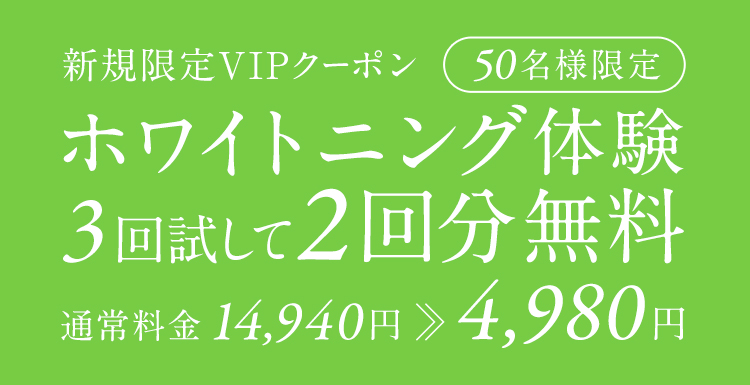

当店は、歯のホワイトニング専門店です。

お電話052−265−8562

ご予約お待ちしております。