【お口の中のpHバランスを保つには?】名古屋栄/ホワイトニング

こんにちは。

pHという言葉を聞いてことがあるでしょうか。

酸性やアルカリ性を示す指標で、私たちの口の中の健康状態を左右する重要な要素です。

実は、虫歯は口の中のpHバランスが崩れることで発生します。

食事のたびに口の中は酸性に傾き、歯が溶けやすい状態になります。

しかし、私たちの体には、この状態を元に戻す素晴らしいメカニズムが備わっています。

◻︎pHとは何か

pHは、おから14までの数値で表され、7が中性、7より小さいと酸性、7より大きいとアルカリ性を示します。

◻︎臨界pH

歯のエナメル質が溶け始めるpHを「臨界pH」といい、約5,5とされています。

口の中がpH5,5以下になると、歯からカルシウムやリン酸が溶け出す「脱灰」が始まります。

これが、虫歯の始まりです。

◻︎口の中のPHが変動するメカニズム

①食事による酸性化

食事、特に糖分を摂取すると、口の中の虫歯菌が糖を分解して酸を産生します。

この酸により、口の中のPHは急速に低下し、5,0以下になることもあります。

食後約3分から5分で、pHは最も低くなります。

②唾液による中和

酸性に傾いた口の中を元に戻すのが、唾液の働きです。

唾液に含まれる重炭酸イオンやリン酸イオンが酸を中和し、約20分から30分かけて元のpHに戻します。

この働きを、唾液の「暖衝作用」といいます。

③脱灰と再石灰化

口の中からpH5,5以下になると、歯からミネラルが溶け出す「脱灰」が起こります。

その後、唾液が酸を中和し、pHが5,5以上に戻ると、唾液に含まれるカルシウムとリン酸が歯に戻る「再石灰化」が起こります。

通常、この脱灰と再石灰化はバランスが取れており、歯は健康に保たれます。

しかし、頻繁に飲食をすると、脱灰の時間が長くなり、再石灰化が追いつかず、虫歯になります。

◻︎pHバランスが崩れる原因

①頻繁な飲食

1日に何度も完食をしたり、飲み物をダラダラと飲み続けたりすると、口の中が常に酸性状態になり、再石灰化の時間が確保できません。

②酸性の強い飲食物

炭酸飲料、スポーツドリンク、柑橘系の果物ジュースなど、もともとpHが低い飲食物は、直接歯を酸にさらします。

③唾液の減少

加齢、薬の副作用、ストレス、口呼吸などにより唾液の分泌が減少すると、中和作用が低下し、口の中が酸性に傾きやすくなります。

④逆流性食道炎

胃酸が逆流する逆流性食道炎では、強い酸が口の中に達し、pHバランスを大きく崩します。

◻︎pHバランスを保つ方法

①規則正しい食生活

間食の回数を減らし、食事の時間を決めることが最も重要です。

理想的には、3度の食事と1回から2回の間食に留め、その間は水以外は口にしない時間を作りましょう。

これにより、唾液が口の中にを中和し、再石灰化する時間を確保できます。

②食後の水を飲む

食事や間食の後、すぐに水で口をすすぐか、水を飲むことで、口の中の酸や糖分を洗い流し、pHの回復を早めることができます。

③ガムを噛む

食後にキシリトール入りのガムを噛むことで、唾液の分泌が促進され、中和作用が高まります。キシリトール自体にも、虫歯菌の活動を抑制する効果があります。

④唾液の分泌を促す

よく噛んで食べる、唾液線マッサージをする、水分をこまめに摂取するなど、唾液の分泌を促す習慣を身につけましょう。

唾液の量が多ければ多いほど、中和作用が強くなり、pHバランスを保ちやすくなります。

⑤アルカリ性食品を取り入れる

チーズ、牛乳、ヨーグルトなどの乳酸品は、口の中のpHを上昇させる効果があります。

食後のデザートにチーズを少量食べることは、pHバランスを整えるのみ効果的です。

⑥重曹うがい

コップ1杯の水に小さじ半分程度の重曹を溶かしてうがいをすることで、口の中を中和できます。

週に1回から2回程度行うと効果的です。

ただし、高血圧の人は医師に相談してから行いましょう。

⑦ストローの活用

酸性の飲み物を飲む際、ストローを使うことで、歯への直接的な接触を減らし、pHへの影響を最小限に抑えられます。

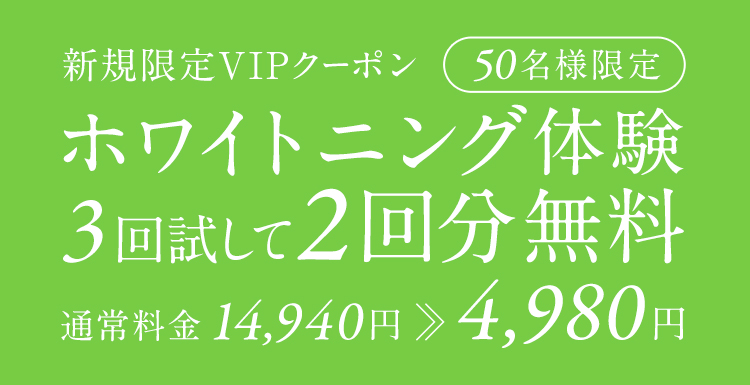

当店は、歯のホワイトニング専門店です。

お電話052−265−8562

ご予約お待ちしております。