【冬に歯がしみみやすくなる理由】

こんにちは。

冬になると、暖かい飲み物を口にしたときや冷たい外気を吸い込んだときに歯がしみるという経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。

◻︎気温の変化が歯に与える影響

冬に歯がしみやすくなる最も大きな理由は、気温の急激な変化にあります。

歯は生体組織であり、温度変化に敏感に反応します。

特に歯の表面を覆うエナメル質は、温度変化によって微細な膨張と収縮を繰り返します。

この物理的な変化が歯に負担をかけ、既存の微小な亀裂を拡大させたり、新たな亀裂を生じさせたりすることがあります。

寒い外気から暖かし室内に入ったとき、または冷たい外気を吸い込んだあとに暖かい飲み物を口にしたときなど、短時間での温度変化は歯にとってとっても大きなストレスとなります。

このような温度変化は、歯の神経に刺激を与え、知覚過敏の症状を引き起こす原因となります。

◻︎空気の乾燥と口腔環境の変化

冬の特徴的な環境要因として、空気の乾燥が挙げられます。

温度が低下すると、口腔内も乾燥しやすくなります。

唾液は歯の健康を維持するために重要な役割を果たしており、歯の表面を保護し、細菌の繁殖を抑制し、口腔内のphバランスを保つ働きがあります。

口腔内が乾燥すると、唾液の分泌量が減少し、これらの保護機能が低下します。

その結果、歯の表面が外部刺激に対してより敏感になり、知覚過敏の症状が現れやすくなります。

また、唾液の減少により、細菌が繁殖しやすくなり、歯周病や虫歯のリスクも高まります。

◻︎食生活の変化と歯への影響

冬になると、食生活にも変化が現れます。

寒い季節には、温かい食べ物や飲み物を摂取する機会が増えます。

熱いスープ。温かいコーヒーや紅茶、鍋料理など、高温の商品を口にする頻度が高くなります。

これらの温かい商品と、冷たい外気や冷たい飲み物との温度差により、歯は頻繁に温度変化にさらされることになります。

さらに、冬季は柑橘類などの酸性の強い食品を摂取する機会も増えます。

みかんやレモン、グレープフルーツなどの柑橘類は、ビタミンCが豊富で風邪予防に効果的とされていますが、これらの商品に含まれるクエン酸などの酸性成分は、歯のエナメル質を一時的に軟化させる可能性があります。

軟化したエナメル質は外部刺激に対してより敏感になり、知覚過敏症状を引き起こしやすくなります。

◻︎生活習慣の変化と歯への負担

冬季は日照時間が短くなり、野外での活動時間が減少する傾向があります。

これにより、運動不足になりがちで、血行不良を引き起こす可能性があります。

血行不良は歯茎の健康いも影響を与え、歯周組織の抵抗力を低下させることもあります。

また、寒さによるストレスや年末年始の忙しさなど、冬季特有のストレス要因も歯の健康に影響を与えます。

ストレスは歯ぎしりや食いしばりを引き起こしやすく、これらの習慣は歯に過度な負担をかけ、知覚過敏の原因となることがあります。

◻︎暖房器具の使用と口腔乾燥

冬季には暖房器具の使用が不可欠となりますが、これらの機器は室内の温度を低下させる傾向があります。

特にエアコンやファンヒーターなどの暖房器具は、空有機を乾燥させ、口腔内の乾燥を促進します。

口腔内が乾燥すると、唾液による自然な洗浄作用が低下し、細菌の繁殖や酸性物質の中和機能が減少します。

これにより、歯の表面がより刺激に敏感になり、知覚過敏の症状が現れやすくなります。

◻︎まとめ

冬に歯がしみやすくなる現象は、気温の変化、空気の乾燥、食生活の変化、生活習慣の変化など、複数の要因が複合的に作用することによって起こります。

これらの要因は理解し、適切な予防対象を講じることで、冬季の歯の不快感を軽減することができます。

転載禁止

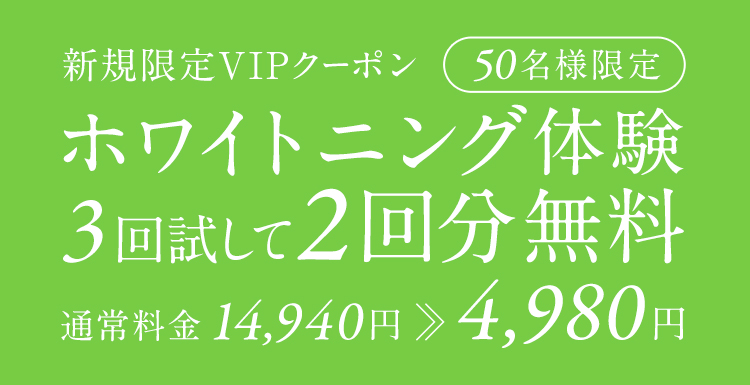

当店は、歯のホワイトニングサロンです。

お電話052−265−8562

ご予約お待ちしております。