【歯と顎の健康の秘密とは】

こんにちは☆

皆さんは歯と顎の関係について考えたことはありますか?

歯と顎は、私たちの食事、発音、顔のバランスを支える重要な部位です。

しかし、現代の日本人の生活習慣や食生活の変化が、

これらに大きな影響を与えていることをご存知でしょうか。

今回は昔と現代の日本人の食生活の違いをふまえ、顎の力の重要性や歯への影響について分かりやすく解説していきます!

・昔の日本人の食生活と顎の発達

昔の日本人は、狩猟や農耕を中心とした生活を送り、

自然食品を摂取していたのです。

この食生活には以下のような特徴がありました◎

→硬い食材が中心

例えば、玄米野菜、干物など、咀嚼が必要が必要な食品が多く、

顎が自然に鍛えられていたのです。

→咀嚼回数の多さ

食材の硬さにより、一回の食事で何十回、何百回と噛む必要があり

これが顎の筋肉や骨の発達を促していたのです。

このような食生活がしっかりとした顎の骨と整った歯並びを形成する要因となってしまったのです。

・現代の食生活の変化と悪影響

一方で現代の日本人の食生活には、次のような変化が見られます。

→柔らかい食材の増加

パン、麺類、加工食品など、咀嚼回数が少なくて済む食品が主流となってきています。

これにより、顎の筋力低下が懸念されています。

→食事の時間短縮

忙しいライフスタイルから早食いが一般化しており、

これは咀嚼不足を引き起こし、顎の成長や歯並びの乱れにつながります。

→甘い食品の摂取増加

お菓子や清涼飲料水の摂取増加により、虫歯や歯周病のリスクが高まってきています。

これらの要因が現代人の顎の小型化や歯列不正を助長していると考えられます。

・顎の力が歯や体全体に与える影響

→歯並びと顎の力の関係

顎の力が十分でないと、歯を正しい位置に保つことが難しくなり、歯並びが乱れます。

これは、見た目だけではなく、噛み合わせや発音、消化機能にも悪影響を及ぼすのです。

→全身の健康への影響

顎がしっかりと機能しないと、体全体にも影響するのです。

例えば、咀嚼不足により消化器官に負担がかかるほか、顎の力の低下が肩こりやう頭痛、姿勢の悪化を引き起こすことがあります。

→呼吸機能への影響

顎の発達不足が口呼吸を助長するケースもあります。

これにより、口内環境の悪化や睡眠時無呼吸症候群のリスクが高かまります。

・健康な歯と顎を守るための対策

→硬いものを意識して食べる

例えば、ナッツや根菜類、硬めのパンなどを積極的に取り入れましょう!

→咀嚼回数を増やす

一口ごとに30回以上噛む習慣をつけることで、

顎の筋肉が鍛えられます。

→正しい姿勢を意識する

姿勢が悪いと、顎の位置や咬合に影響を与えます。

→定期的な歯科医院への健診

歯並びや顎の成長に不安がある場合は、

早めに専門家の意見を聞くことがとても大切になってきます。

上記の点を踏まえて日々気をつけていくことが対策の一つです!

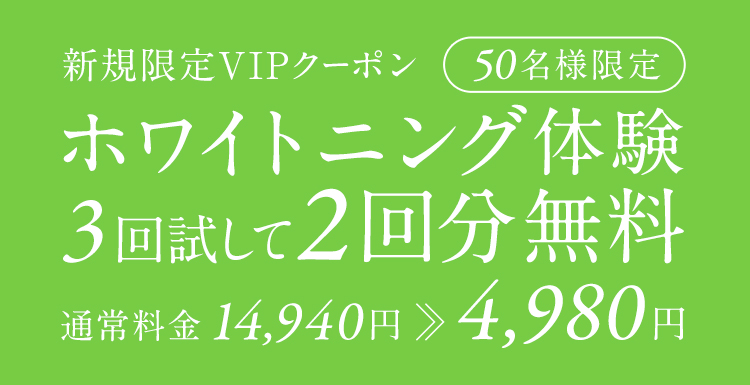

歯の黄ばみや、着色汚れに関しては当店へご予約くださいませ☆

【転載禁止】

☆ご予約は下記からお願いします☆

TEL 052-265-8562

LINE @klb5910y